Moin Toni,

Du stellst viele Fragen, die sich pauschal nicht beantworten lassen, ohne die Anlage nicht betrieben zu haben. In der Kombi alt und neu hast Du natürlich immer Komponenten im System, deren Zustand man kontrollieren muss. Einige Fragen beantwortet Dir aber schon der gesunde Menschenverstand:

Korrosion hat etwas mit chemischen Reaktionen zu tun, i.d.R. Sauerstoff. Bläst die Anlage irgendwo ab, muss frisches Wasser wieder rein. Der im Wasser vorhandene Sauerstoff reagiert. Wie, das hängt von den verbauten Komponenten an. Dauer sollte Wasserkreisläufe möglichst geschlossen sein. Sprich Ausgleichbehälter sollte groß genug sein, um die Druckunterschiede auszugleichen.

Den Wasserzustand im System kann man prüfen. Etwas einfacher mit einer Leitfähigkeitsprüfung, komplexer im Labor. Deine Stadtwerke liefern Dir aber auch chemische Daten, zumindest über das, was aktuell aus der Leitung kommt. Das gibt Dir heute Aufschluss darüber, wie Deine Anlage heute läuft. Die Hersteller machen i.d.R Vorgaben für die Wasserqualität. Ist das Wasser heute sauber und weitgehend in den Spezifikationen (einer Neuanlage), hast Du meist kein Problem, Alt und Neu zu kombinieren. Hast Du Reaktionsrückstände, also Rost, Schwebstoffe, chemische Veränderungen, dann ist Vorsicht angesagt. Deutliches Zeichen sind Korrosionsschäden an Muffen, Lötstellen etc, also immer dort, wo unterschiedliche Materialien aufeinander kommen. Hat sich früher niemand einen Kopp drum gemacht. Rost aus Heizkörpern mögen die Verdichter in WPs gar nicht. Sollte man entkoppeln. Neben der Taktung ist auch das ein Grund, warum man statt Reihenspeicher (oder ggf. ganz ohne) einen Parallel-Speicher verbaut.

Legionellen: Ideal ist eben ein Pufferspeicher mit Wärmetauscher (Frischwasserstation = Durchlauferhitzer-Prinzip). Das kalte Wasser wird direkt erhitzt und verbraucht. Muss man sich keinen Kopp drum machen.

Ein Warmwasserspeicher hat immer stehendes Wasser. Deshalb sollte man den ausreichend hochheizen, damit eben sich Legionellen eben nicht vermehren bzw. abgetötet werden. Anderes Verfahren ist ausreichend Durchlauf. In vielen WPs ist der fest verbaute Speicher deshalb eher klein und die haben auch ein Desinfektionsprogramm, um den Puffer in regelmäßigen Abständen zu desinfizieren (60 Grad). Wird das Wasser oft genug getauscht, erreichen Legionellen - sofern vorhanden - keine kritische Masse. Die kleinen Puffer reichen dafür aber eben nicht für 3 Leute hintereinander Wellness-Duschen. Ist ein Kompromiss. Mitdenken muss man aber. 4 Wochen während des Urlaubs den Speicher auf Temperatur zu halten bedeutet, vorhandene Keime können sich 4 Wochen lang vermehren. Das ist das eigentliche Problem.

Ventile verbaut man dann, wenn man damit etwas konkretes bewirken will. Da gibt es den Grund des einfachen Tausches von Teilen der Anlage. Sinn ist, dass man nur geringe Mengen Wasser verliert, wenn mal etwas getauscht werden muss (z.B. Pumpe, Zähler, Heizkörper etc). Der andere Grund ist das Ändern der Hydraulik. Dazu zählt auch das manuelle Zuschalten oder Trennen von Kreisläufen. Man man aber eher heute elektronisch gesteuert. An manchen Stellen sind sie auch einfach vorgeschrieben und/oder vom Hersteller so vorgesehen. Bei offenen Leitungen (z.B. Kalt-, Warmwasser) ist der Grund meist, dass man das Wasserniveau im Reparaturfalle absenkt. Oder im Schadenfalle nur den schadhaften Teil ausser Betrieb nehmen muss. Wenn Dir im WW-Kreis ein Eckventil kaputt geht, dann willst Du ja nicht die ganze Anlage still legen sondern nur das WW-Niveau soweit absenken, dass Du das Ventil tauchen kannst. Damit bleibt der Speicher unter Wasser, aber das Eckventil ist trocken und drucklos. Dafür werden ja auch an verschiedenen Stellen Ablassventile verbaut, damit Du das Wasserniveau in einem Teilsystem absenken kannst.

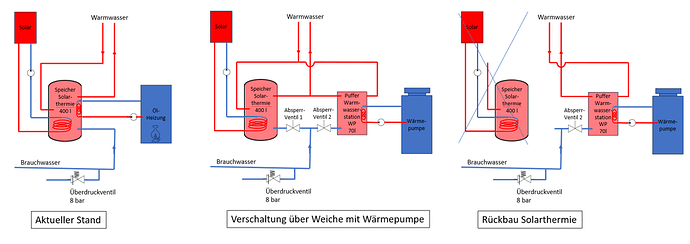

Solarthermie: Nutze sie so effizient wie möglich solange sie liefert. Ideal wäre eben eine WP, die Solarthermie direkt unterstützt. Dann macht die WP das selbst. Ist die Solarthermie kaputt, drehst Du den Hahn zu und fertig. Ansonsten findest Du hier im Forum viele Fragen und Antworten zu diesen Thema in unterschiedlichen Kombinationen und Lösungen. Es ist eine Abwägungs- (also Kosten-) Frage, wie Du es konstruierst. Und Ausgangsbasis ist, was die Anlage heute liefert, bzw. beisteuern kann. Was Du immer brauchst ist irgendwo ein Drei-Wege Ventil (bei Kombi-WPs im Gerät verbaut). Denn irgendwann im Jahr reicht die Dachwärme nicht mehr und Du mußt irgendwie zuheizen. Heizstäbe wäre da bei mir überhaupt nicht die Frage (COP=1), die paar Takte der WP für Warmwasser im Sommer macht, machen den Kohl nicht wirklich fett. Also reduziere das Thema auf den Beitrag, den die Solarthermie beisteuern kann, und welche Investitionen dagegen stehen, die ja in der Restlaufzeit der Module wieder reinkommen soll. Sind die Dinger kaputt, ist auch die Konstruktion überflüssig.

Stillstand: Also ausser dem zeitlich bedingten Verschleiß kämen mir nur so ganz klassische Argumente in den Sinn, warum Stillstand einer WP schaden sollte (Wasser-Chemie). Ansonsten ist das ja ein geschlossenes System. Der einzige Effekt ist, dass es für die WPs meist ein Procedere gibt, welches man einhalten sollte. Steht meist in der Gebrauchsanleitung was dazu. Viele WPs haben aber auch mehr oder weniger ein elektronisches Anlaufprogramm. Da ist vermutlich die Sumpfheizung das Kriterium. Vereinfacht gesagt, das Ding muss sich selbst erstmal auf „Betriebstemperatur“ bringen. Wenn ich meine WP länger ausschalte, dann braucht die gefühlte 24h, bis die überhaupt anfängt zu heizen.

Ausschalten macht daher Sinn, weil eine WP immer Bereitschaftsstrom verbraucht. Daher ist der echte COP im Sommer auch eher schlecht, weil der Strom nicht fürs WW drauf geht, sondern für Pumpen und Elektronik. Gebrauchsanleitung des Herstellers beachten.

Betriebsdrücke Auch hier gilt, Herstellerdokumentation lesen. Da steht immer was zu maximalen und für den Dauerbetrieb ausgelegten Drücken drin. Wenn Du da drüber liegst, hilft eben ein Ausgleichbehälter, das ist ja Sinn und Zweck der Dinger. Ein Überdruckventil ist immer eine Sicherheitsinstallation, um die Anlage zu schützen. Der Sinn und Zweck ist aber nicht, das es wirklich auslöst. Ist das der Fall, dann stimmt die Hydraulik nicht.

Wasser ablassen Machst Du in Deiner Heizung auch nicht, die rennt im Idealfall mit den gleichen Wasser 20 Jahre lang und mehr. Die Wasserchemie pendelt sich irgendwann auf ein Niveau ein. Alles was reagieren kann hat dann reagiert und dann ist nahezu Ende. Es sei denn, Du hast Materialien verbaut, die z.B. galvanische Effekte erzeugen, also einen permanenten chemischen Prozess provozieren. War früher mit Stahlradiatoren unvermeidbar, heute achten man darauf, was man verbaut. Die Systeme werden heute auch mit (Teil-) entsalztem Wasser befüllt. Das schreiben die Hersteller meist schon vor um eben Leitfähigkeiten zu verringern. Es ist demnach (zumindest heute) nicht vorgesehen, das Wasser abzulassen (s. auch Ventile). Einziger Grund wäre, wenn eine Anlage gespült werden muss, weil sie eben stark versifft ist. Meist durch „Fehler“ der Vergangenheit. Anderer Grund wäre die vollständige Stilllegung eines Wasserkreises.

Ja, auch keine direkte Antwort auf Deine Fragen, aber Denkanstöße.